ニキビに効く薬って? 塗り薬・内服薬・漢方薬まで一挙解説

ニキビは、思春期はもちろん、大人になってからも多くの人が悩む肌トラブルのひとつです。特に「どの薬を使えばいいの?」と迷う人は少なくありません。原因は、皮脂の過剰分泌、ホルモンバランスの乱れ、ストレス、生活習慣など多岐にわたり、放置すると悪化することもあります。

この記事では、ニキビの種類ごとの特徴や、症状に応じた治療薬を詳しく紹介します。適切なケアでニキビを改善し、健康な肌を目指したい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

DMMオンラインクリニックでは確かな情報を提供するため以下の取り組みを行っています。

- 適正な監修プロセス

- 医療法人との提携

- コンテンツ作成基準の明確化

ニキビの種類と基本の治療薬

ニキビは毛穴の詰まりから始まり、炎症を起こすことで症状が進行します。適切な治療薬を使えば、悪化を防ぎながら健康的な肌を保つことが可能です。このパートでは、ニキビの種類と基本の治療薬について解説します。

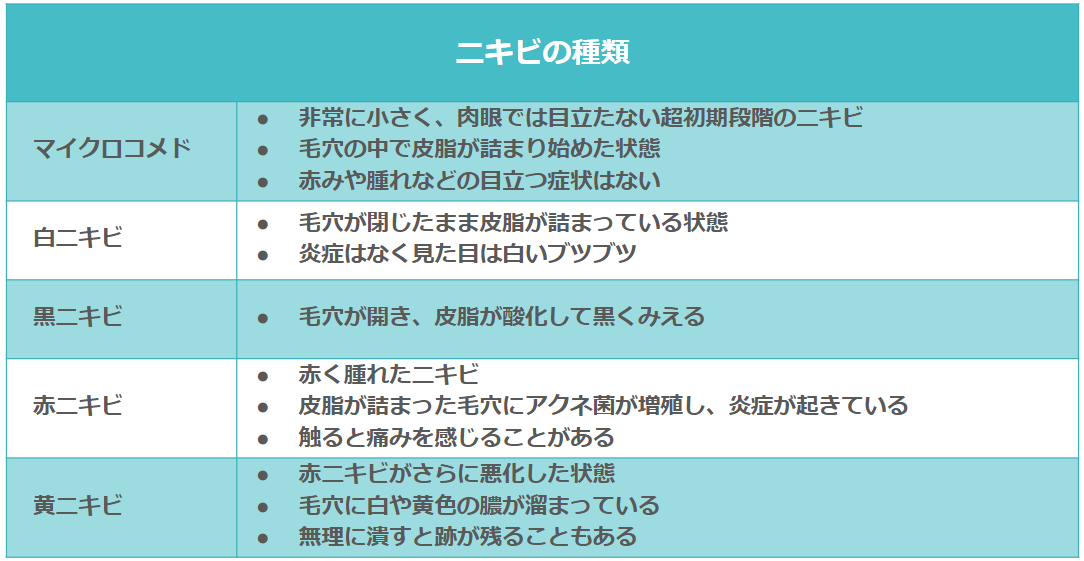

ニキビの種類

ニキビには、毛穴詰まりによる初期段階から、炎症が進んだ重症化タイプまで、いくつかの種類があります。原因や特徴を正しく知ることで、適切なケアや治療を行いやすくなり、悪化の予防にもつながります。

コメド(面皰)とは

コメド(面皰:めんぽう)とは、皮脂の分泌が増えることで毛穴が詰まった状態を指します。ニキビの初期段階であり、状態によって「白ニキビ(閉鎖面皰)」や「黒ニキビ(開放面皰)」と呼ばれます。

ニキビの種類(マイクロコメド、白ニキビ、黒ニキビ、赤ニキビ、黄ニキビ)

ニキビの種類は、大きく以下の5つに分類されます。

ニキビは毛穴の詰まりから始まり、進行すると炎症を起こして赤ニキビや黄ニキビへと変化します。

ニキビが悪化するとどうなる?

ニキビが悪化すると、毛穴にアクネ菌が増殖し、炎症を引き起こして「赤ニキビ」になります。赤ニキビからさらに進行すると、毛穴に白や黄色の膿が溜まり「黄ニキビ」へと発展します。黄ニキビは無理に潰すと跡が残るリスクがあるため、注意が必要です。

ニキビの治療薬

ニキビの治療薬は、外用薬(塗り薬)・内服薬(飲み薬)・漢方薬の3つに大きくわけられます。それぞれの治療薬がどのような効果をもたらすのか、詳しくみていきましょう。

- 外用薬(塗り薬)

毛穴の詰まり、炎症を抑える - 内服薬(飲み薬)

体の内側から皮脂分泌を調整、炎症を抑える - 内服薬(漢方薬)

体質を改善し、慢性的なニキビに対応する

外用薬(塗り薬)の種類と特徴

外用薬(塗り薬)は、その働きによって「毛穴の詰まりを防ぐ薬」「抗菌作用のある薬」「その他の作用を持つ薬」の3つに分類されます。それぞれの特徴や効果について詳しく紹介します。

毛穴詰まりを防ぐ薬

毛穴詰まりを防ぐ薬として、「アダパレンゲル0.1%」があります。アダパレンには、コメドの改善効果が認められており、新たなコメドの形成を予防します。また、抗炎症作用もあるため、炎症を伴うニキビも予防可能です。

- 効能効果

尋常性ざ瘡(ニキビ) - 主な副作用

皮膚乾燥、皮膚不快感、皮膚の剥離、紅斑、かゆみ - 使用方法

1日1回、洗顔後、患部に適量を塗布する

抗菌作用のある外用薬

抗菌作用のある外用薬として、「ゼビアックスローション2%」があります。ゼビアックスローションには、オゼノキサシンという抗菌剤が含まれており、ニキビの原因となる細菌に対して抗菌作用を示します。

- 効能効果

〈適応菌種〉

オゼノキサシンに感性のブドウ球菌属、アクネ菌

〈適応症〉

表在性皮膚感染症、ざ瘡(化膿性炎症を伴うもの) - 主な副作用

乾燥、刺激感、皮膚の剥離、紅斑、かゆみ、ほてり - 使用方法

本剤の適量を1日1回、患部に塗布する。なお、ニキビに対しては洗顔後、患部に塗布する

その他の外用薬には、過酸化ベンゾイル、クリンダマイシンゲル、ナジフロキサシンなどがあります。

- 過酸化ベンゾイル(ベピオゲルなど):アクネ菌の増殖を抑制し、角質をやわらかくして毛穴の詰まりを防ぐピーリング作用があります。これらの作用により、コメドや炎症を伴うニキビの両方に有効とされています。

- クリンダマイシンゲル(ダラシンTゲルなど):アクネ菌やブドウ球菌に対する抗菌作用を持つ抗生物質で、炎症性の赤ニキビなどに用いられます。

- ナジフロキサシン(アクアチムクリームなど):ニューキノロン系の外用抗菌薬で、アクネ菌やブドウ球菌に作用し、膿を伴うニキビに適しています。

これらの薬剤は、日本皮膚科学会の「尋常性痤瘡・酒皶(じんじょうせいざそう・しゅさ)治療ガイドライン 2023」でも推奨されています。それぞれの効果や使用感、副作用の違いがあるため、医師の診断のもと、適切に使い分けることが大切です。

内服薬(飲み薬)の種類と特徴

ニキビ治療の選択肢には、外用薬だけでなく内服薬もあります。内服薬は皮脂のコントロールや炎症の抑制など、体の内側からアプローチできることが特徴です。

ビタミン療法

ビタミンCやB群は、皮脂のバランスの調整や炎症後の色素沈着を防ぐなど、肌の健康をサポートします。食事だけでは不足しがちなこれらの栄養素を補うことで、ニキビの改善を助ける効果が期待できます。

シナール配合錠(ビタミンC+パントテン酸)

ビタミンCやパントテン酸には皮脂の分泌を抑える作用があり、毛穴のつまりや炎症を軽減する作用があります。また、抗酸化作用により、ニキビによる皮膚の炎症を改善する効果も期待できます。

- 期待される効果

色素沈着の改善、シミ・そばかす・肝斑の改善と予防、肌のハリUP - 主な副作用

胃不快感、悪心・嘔吐、下痢など - 使用方法

通常、成人は1回1~3錠を1日1~3回服用

年齢、症状により適宜増減

ビタミンB群(B1・B2・B6・B12)

ビタミンB群は、皮脂のバランスを調整し、過剰な皮脂分泌を抑制することで、ニキビの改善をサポートします。医療機関によっては、ビタミンB1、B2、B6、B12の配合剤「ノイロビタン」が処方される場合があります。

- 期待される効果

ニキビ、肌荒れの改善と予防 - 主な副作用

腹部膨満、便秘、吐き気、下痢、めまいなど - 使用方法

1日1〜3錠を服用

年齢・症状により適宜増減

※サプリメントの場合は指定なし。1日の目安量を食後に飲むのがおすすめ

抗生物質

赤ニキビや黄ニキビなど、炎症が強い場合には内服の抗生物質が使われることがあります。代表的な薬がドキシサイクリン(ビブラマイシン錠)で、アクネ菌の増殖を抑え、炎症を鎮める効果があります。

このほかにも、ミノサイクリンやロキシスロマイシンといった抗生物質が用いられることもあります。いずれも短期間の使用が基本で、医師の指導のもとで適切に服用することが大切です。

- 期待される効果

抗菌作用でアクネ菌を抑え、炎症を鎮静化

赤ニキビや膿ニキビを改善 - 主な副作用

食欲不振、悪心嘔吐、口内炎 - 使用方法

ドキシサイクリン(ビブラマイシン錠)の場合:

1日1回、食後に1回1錠を服用

イソトレチノイン(内服レチノイド)

イソトレチノインは、重症または再発を繰り返すニキビの治療に使われる内服薬です。ビタミンA誘導体の一種である「レチノイド」が有効成分で、ニキビ治療の切り札ともいわれています。皮脂の分泌を大幅に抑えるとともに、アクネ菌の増殖や炎症もコントロールする作用があります。

国内では承認されていませんが、他の治療で効果がみられない場合に、治療同意書を交わした上で処方されるケースもあります。

ただし、重篤な副作用リスクがあるため、特に以下に該当する方は使用できません。

- 妊娠中、または妊娠を希望している人

- 服用期間中や服用終了後1カ月以内に妊娠の可能性がある人

- 授乳中の人

また、服用期間中とその後1カ月間は妊娠・授乳・献血を控える必要があります。

イソトレチノインは、重症ニキビに効果が期待できる反面、副作用のリスクも高い薬です。使用を検討している方は、まずは皮膚科専門医に相談し、リスクと効果についてしっかりと説明を受けた上で判断しましょう。

※DMMオンラインクリニックでは取り扱っていません

漢方薬

漢方薬は、体質そのものを整えることで、皮脂の分泌を調節したり、炎症を抑えたりする効果が期待できます。体の内側からニキビの原因にアプローチするため、体質改善をしながらケアをしたい方におすすめです。

十味敗毒湯エキス細粒

十味敗毒湯は、体にこもった熱を発散させることで、肌を健やかに整える漢方薬です。ニキビによる炎症、赤み、かゆみ、化膿の改善が期待されます。また、皮脂の過剰分泌を抑制し、毛穴の詰まりを防ぐことで、ニキビの悪化を防ぎます。

- 期待される効果

ニキビによる炎症、赤み、かゆみ、化膿の改善 - 主な副作用

発疹、発赤、かゆみ、じんましん、食欲不振、胃部不快感、悪心、下痢など - 使用方法

1日2~3回、1回1包を、毎食前か食間に水かぬるま湯で服用

ヨクイニンエキス散(ハトムギ)

ハトムギ由来の成分「ヨクイニン」には新陳代謝を促進する働きがあり、肌荒れやニキビの改善を促します。

- 期待される効果

新陳代謝を促進し、肌の水分バランスを整えて、肌荒れやニキビの改善 - 主な副作用

発疹、発赤、かゆみ、じんましん、胃部不快感、下痢など - 使用方法

1日2~3回、1回1包を、毎食前か食間に水かぬるま湯で服用

ニキビ治療薬の使い方と注意点

ニキビ治療薬は正しく使用することで効果を発揮します。自己判断での中断や誤ったスキンケアを行うと、症状悪化の可能性があるため注意が必要です。副作用が出た際の対処法についても、事前に理解しておきましょう。

治療効果を得るためのポイント

ニキビ治療の効果を高めるためには、治療の継続が重要です。治療の途中で自己判断して中断せず、医師の指示に従って正しく使用しましょう。また、皮脂が気になるからといって何度も洗顔をしたり、刺激の強いスキンケアを使ったりすると逆効果になる可能性があります。適度な洗顔と保湿を意識しましょう。

さらに、食生活の改善や十分な睡眠など、生活習慣の見直しも治療効果を高めるポイントとなります。

副作用が出た場合の対処法

ニキビ治療薬の使用中に赤みやかゆみなどの副作用があらわれた場合には、すぐに医師に相談しましょう。

特に、一部の治療薬には光線過敏症(光アレルギー)の副作用があり、日焼けによって症状が悪化するリスクがあります。外出時は日焼け止めを忘れずに塗り、直射日光を避けることが重要です。

よくある質問

よくある質問について回答します。

Q.ドラッグストアで購入できる市販薬とどう違うの?

A.処方薬は医師の診断に基づき、患者さんの症状などに応じて選ばれます。市販薬は一般的な使用を想定しており、処方薬に比べると有効成分の種類や濃度が抑えられていることが多いです。特に、炎症が強いニキビや慢性的なニキビには、専門的な治療が必要な場合があります。ニキビは医師の診断を受けた上で、適切な治療を受けることが推奨されます。

Q.ニキビ治療はどれくらいで効果が出る?

A.ニキビの治療効果があらわれるまでの期間は、ニキビの種類や使用する治療薬の種類によっても異なります。2~3カ月程度で治る場合もありますので、すぐに改善しないからといって途中で中断しないことが大切です。また、治療と並行して食生活や睡眠など、生活習慣の見直しも行いましょう。

Q.保険は適用される?

A.処方する薬によって異なりますが、一般の皮膚科を受診する場合は、保険が適用されることが多いため自己負担が軽減されます。一方で、オンライン診療は自由診療となるケースが多く、自己負担が増える可能性があります。

ただし、オンライン診療には通院の手間が省けたり、プライベート空間で受診できたり、といったメリットもあります。治療の継続しやすさやライフスタイルに合わせて、最適な受診方法を選びましょう。

ニキビをケアするなら手軽なオンライン診療がおすすめ

ニキビ治療は継続が基本ですが、忙しくて通院が難しい方も多いのではないでしょうか。そんなときに便利なのがオンライン診療です。自宅にいながら医師の診察を受け、適切な治療薬を処方してもらえるため、通院の手間を省けます。

また、対面診療に抵抗がある方も、プライバシーを守りながら気軽に相談可能です。ニキビの悪化を防ぐためにも、オンライン診療を上手に活用し、無理なくケアを続けましょう。

出典

問題が解決しない場合は、

こちらからお問い合わせください。