男性不妊になりやすい人がもつリスク因子は?|原因・検査・今からできる対策を解説

日本では、夫婦の約4.4組に1組が不妊に悩んでいるとされており、その原因の約半数は男性にもあるといわれています。不妊というと女性側の問題と思われがちですが、実際には男性に原因があるケースも少なくありません。

本記事では、男性不妊の主な原因や、なりやすい人の特徴、生活習慣や病気との関係をわかりやすく解説します。さらに、今日からできるセルフケアや、検査・受診のタイミングについても紹介します。不妊に悩むカップルや妊活中の男性の方は、「まず何をすればいいか」を考えるきっかけにしてみてください。

DMMオンラインクリニックでは確かな情報を提供するため以下の取り組みを行っています。

- 適正な監修プロセス

- 医療法人との提携

- コンテンツ作成基準の明確化

不妊の約半数は男性が原因|まず知っておきたい基礎知識

不妊の約半数は、男性側に原因があるとされています。ここでは、主な原因を整理して紹介します。

不妊は女性だけの問題ではない

不妊の原因は、女性だけでなく男性にもあります。世界保健機関(WHO)の報告によると、不妊の原因の内訳は「女性側41%、男性側24%、男女両方24%、原因不明11%」です。つまり、不妊全体の約半数は男性が関係していることになります。

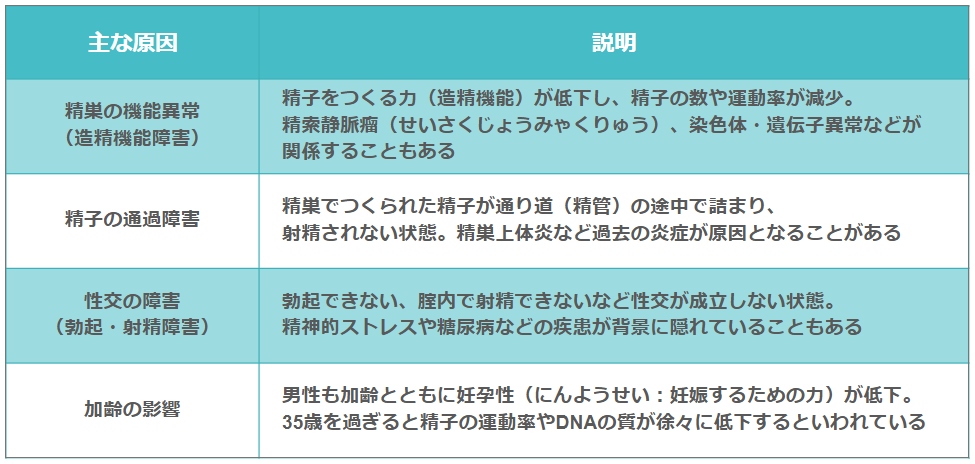

男性不妊の主な原因

男性不妊の原因にはいくつかのタイプがあります。代表的なものを以下の表にまとめました。

これらの原因は単独で起こることもあれば、複数の要因が重なっている場合もあります。重要なのは、男性不妊の多くは原因を特定し、治療や生活習慣の改善で回復が期待できるという点です。

男性不妊になりやすい人の特徴

男性不妊になりやすい人には、生活習慣・病気や既往歴・薬や職業環境といった共通の傾向があります。ここでは、それぞれのリスク要因を順に解説します。

生活習慣によるリスク

喫煙、肥満、過度なストレスなどの生活習慣は、精子の数や運動率を低下させる原因といわれています。タバコに含まれる有害物質による酸化ストレスや、肥満によるホルモンバランスの乱れは、いずれも精巣機能を低下させる原因です。

また、近年の研究では、スマートフォンの使用頻度が多い人ほど、精子濃度や総精子数が低い傾向があると報告されています。ただし、現時点ではスマートフォンそのものが直接の原因とは言い切れません。長時間使用による睡眠不足や運動不足など、複数の生活習慣が影響していると考えられます。

病気・既往歴によるリスク

男性不妊の原因には、これまでにかかった病気や手術の経歴が関係する場合もあります。代表的なものとして、精巣内の血流が滞る精索静脈瘤(せいさくじょうみゃくりゅう)があり、精巣の温度上昇によって造精機能が低下するとされています。

また、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病は、ホルモン分泌や精子形成に影響を及ぼす可能性が報告されています。さらに、性感染症や鼠径(そけい)ヘルニア、精巣の手術歴などがある場合も、精子の通り道である精管に障害を残すリスクがあります。

薬や職業によるリスク

抗がん剤や放射線治療などは、精巣の造精機能に一時的または永久的な障害が生じることがあります。そのため、将来の妊娠を希望する場合には、治療前に精子を凍結保存する妊孕性温存療法を検討することもあります。

また、化学物質や高温、放射線にさらされる職業環境では、精子のDNA損傷や運動率の低下が報告されています。適切な防護対策や就業管理が欠かせません。

よくある男性不妊の原因と見落としがちな要因

男性不妊の原因は、精子の数や運動率の異常だけでなく、ホルモンバランスの乱れや射精の仕組みの異常、生活習慣による体温上昇など、さまざまな要因が関係しています。ここでは、見落とされがちな要因を含めて、代表的な原因を整理して紹介します。

精子の量・運動率・正常形態率の異常(WHO基準)

男性不妊の多くは、精液中の精子の数や運動率、形の異常に関連しています。世界保健機関(WHO)は、自然妊娠が成立したデータに基づいて、以下の基準値を定めています。これらの数値を下回る場合、受精能力が低下している可能性があります。

- 精液量:1.4mL以上

- 精子濃度(射精1mLあたりの精子数):1,600万/mL以上

- 総精子数(1回の射精に含まれる総精子数):3,900万以上

- 総運動率(前進運動と非前進運動の合計):42%以上

- 前進運動率(まっすぐ進む精子の割合):30%以上

- 正常形態率(形が正常な精子の割合):4%以上

精液所見は日ごとに変動するため、異常が認められた場合でも2回以上の検査を実施して総合的に評価します。

ホルモン異常、射精障害、抗精子抗体など

精子の形成や射精には、脳下垂体から分泌されるホルモンの働きが欠かせません。男性ホルモンであるテストステロンなどの分泌に異常があると、精子の数や質が低下する可能性があります。

また、勃起障害(ED)や射精障害によって精液を体外に出せない場合もあります。さらに、女性の体内で精子を異物とみなす「抗精子抗体」が産生されると、受精能力が妨げられることがあります。

熱や締め付け

精巣は体温よりも少し低い温度で精子をつくるため、熱の影響を受けやすい器官です。長時間の入浴やサウナ、膝の上でのパソコン使用、締め付けの強い下着の着用などにより陰嚢(いんのう)の温度が上昇すると、精子の数や運動性が低下する可能性があります。通気性のよい下着を選び、長時間の高温環境を避けるなど、日常的な温度管理を心がけましょう。

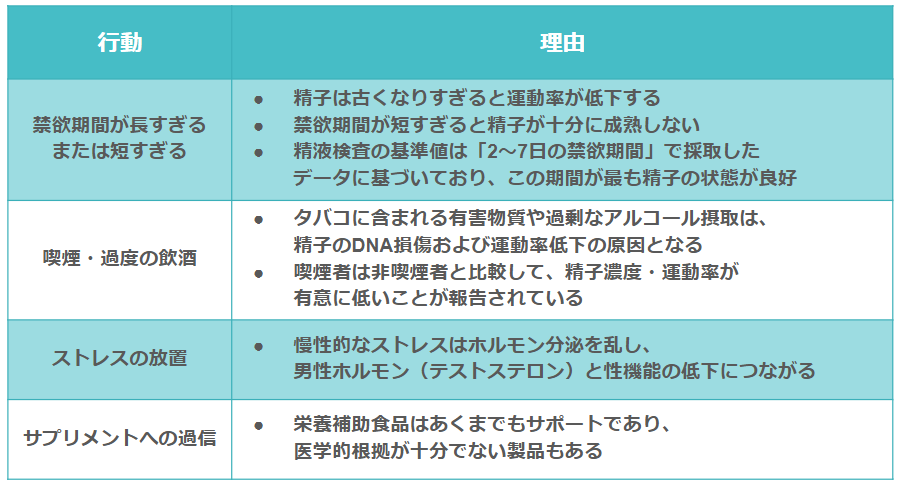

妊活中の男性が避けたいNG行動

妊活中の男性が知らずに行いがちな行動の中には、精子の質を下げてしまうものがあります。ここでは、避けたい行動とその理由を表にまとめました。

今からできる男性不妊のセルフケア

生活習慣の見直しは、男性不妊の予防や改善において重要な第一歩となります。食事・運動・睡眠・温度管理といった身近な習慣を見直すことで、精子の質やホルモンバランスを整える効果が期待できます。

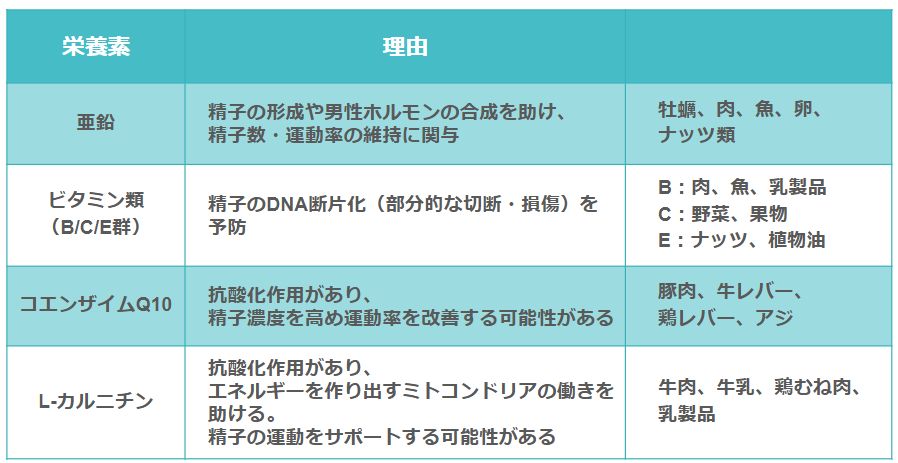

食生活の見直し(亜鉛などの栄養素を意識)

男性不妊の対策として、まずは栄養バランスのとれた食事を意識しましょう。精子形成などに必要な栄養素と主な働き、そして摂取できる食品の例を、以下の表にまとめます。

適度な運動と十分な睡眠

適度な運動は血流やホルモン分泌を促し、精巣の働きを整えます。特に有酸素運動はストレスを軽減する効果もあります。一方で、激しい運動や過度な筋力トレーニングは男性ホルモンの低下や酸化ストレスの原因となるため、無理なく行いましょう。また、十分な睡眠は、ホルモンバランスの維持や精子形成のリズムを整える上で重要です。

睾丸の温度管理と下着の見直し

精巣は体温よりも約2℃低い環境で正常に働くとされています。熱がこもりすぎると造精機能が低下するため、以下のような習慣を見直しましょう。

- 長時間のサウナ入浴

- ノートパソコンを膝の上で使用

- 通気性の悪い下着や密着性の高い衣服の着用

熱を逃しやすい環境を意識することで、精巣機能の維持につながります。

いつ・どこで相談すべき?|検査と受診のタイミング

不妊の原因を早期に見つけるためには、適切な時期に検査や受診を行うことが大切です。男性不妊は自覚症状が乏しいため、気づかないまま時間が過ぎてしまうケースもあります。この章では、受診の目安や医療機関の選び方、オンライン診療の活用方法について解説します。

1年妊娠しなければ精液検査を

避妊をせずに性交を続けても1年以内に妊娠しない場合は、不妊症の可能性があるとされています。日本では、夫婦の約4.4組に1組が不妊で悩んでおり、そのうち男性側に原因があるケースは約半数と報告されています。

男性の不妊検査は「精液検査」から始まります。精子の数や運動率、形態などを調べることが可能で、痛みもなく短時間で行える検査です。禁欲期間は2〜7日が目安とされ、この期間に採取した精液を分析して評価します。ストレスや体調の影響で一時的に変動することがあるため、異常が見つかった場合でも2回以上の検査を行い、総合的に判断します。

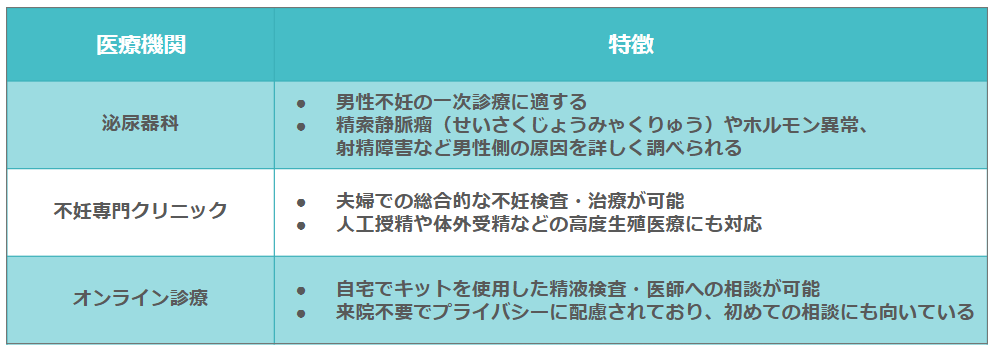

男性不妊の相談先と医療機関の選び方

男性不妊の原因は多岐にわたるため、症状や目的に応じて医療機関を選ぶことが重要です。主に以下のような選択肢があります。

自宅でできる検査キットやオンライン診療の活用法

近年では、病院に行かずに自宅で精液検査を行える郵送検査キットや、医師にオンラインで相談できる診療サービスが普及しています。検査キットでは、採取した精液を専用容器に入れて送付するだけで、精子の数や運動率などの結果を数日以内に確認可能です。自宅で行える検査は、プライバシーを保ちながら男性不妊の早期発見につなげる有効な方法です。

DMMオンラインクリニックでは、自宅でできる一次スクリーニング検査としての精子検査キットを取り扱っています。精液の性状は体調などによって変動するため、複数回の検査が推奨されます。

なお、本検査キットは採精後1時間以内の評価が必要な項目(運動率・生存率など)を含まない内容です。結果に異常があった場合や、さらに詳しい検査・治療を希望する場合は、泌尿器科、不妊専門クリニックの受診をおすすめします。

※DMMオンラインクリニックには不妊治療の診療科目はありません。

精子検査キットの詳細はこちら

【送料無料】精子検査キット(精液量/精子濃度/総精子数/正常形態率)

男性不妊に関するよくある質問

ここでは、これまでの内容をおさらいしながら、男性不妊に関してよくある質問にお答えします。「実際にどんな検査を受ければいいの?」「生活で気をつけることは?」など、気になるポイントを1つずつ整理していきましょう。

Q.子どもができにくい男性の生活習慣は?

A.喫煙や肥満、ストレス、睡眠不足などの生活習慣に乱れがある人は、精子の数や運動率が低下しやすいとされています。これらの要因が重なることで、妊娠しにくい状態になることがあります。

Q.男性不妊で多い原因は?

A.最も多いのは造精機能障害で、原因がはっきりしない特発性のものと精索静脈瘤(せいさくじょうみゃくりゅう)によるものが代表的です。このほか、ホルモン異常や射精障害なども男性不妊の原因となります。

Q.精液の状態が最も良くなる禁欲日数は?

A.精子は精巣で常に作られています。一般的には2~7日の禁欲期間が最も良い状態とされています。精液検査でもこの期間を目安に採取するのが標準です。

Q.妊活で毎日射精するのはNG?

A.毎日でも問題ありません。むしろ禁欲期間が長すぎると、精子の運動率が低下するとされています。精子の質を維持するためにも、定期的に射精しましょう。

Q.男性で無精子症(種無し)の割合は?

A.男性全体の約1%、男性不妊症患者の約10〜15%にみられるとされています。無精子症には大きく分けて2つのタイプがあります。

閉塞性無精子症:

精子はつくられているものの、通り道が詰まっていて精液に含まれない状態。

この場合、手術や精子の採取によって妊娠の可能性を取り戻せる場合があります。

非閉塞性無精子症:

精巣での精子形成が低下している状態。

この場合でも、顕微鏡下で精子を探す「精巣内精子採取術(micro-TESE)」によって、約4~6割の症例で精子が見つかることがあります。

Q.男性不妊の精液の特徴は?

A.男性不妊では、精子の数や運動率、形態に異常が見られることがありますが、外観からは判断できません。見た目が正常であっても、一度は精液検査を受けて確認しましょう。

Q.妊活のゴールデン期間とは?

A.排卵の2日前から排卵当日が最も妊娠しやすい時期とされています。この期間に夫婦でタイミングをとることが、自然妊娠の確率を高めるポイントです。

男性不妊についての正しい知識を持ち、早めの相談を

男性不妊は、誰にでも起こり得る身近な問題です。それでも、女性側ばかりが検査や治療を受けてしまい、男性が受診をためらうケースは少なくありません。しかし、男性不妊の多くは原因を特定し、生活習慣の見直しや適切な治療を行うことで改善が期待できるものです。

近年はオンライン診療や郵送検査キットなど、自宅でできるサポート体制も充実しています。「自分には関係ない」と思わず、不安があったら検査を受けてみることも、妊活を前向きに進めるきっかけとなるでしょう。

また、性交そのものがうまくいかない場合、ED(勃起不全)や早漏などの性機能の問題が関係していることもあります。このようなケースでは、ED治療薬などを活用したオンライン診療も選択肢の一つです。早漏などの悩みも、医師に相談することで改善策が見つかる場合があります。オンライン診療なら、プライバシーを守りながら治療を始められるため、妊活を支える大きな助けになります。

出典

国立社会保障・人口問題研究所 第16回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)

日本産科婦人科学会 産科・婦人科の病気

2024年度版 男性不妊症診療ガイドライン

WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen

WHO manual for the standardized investigation and diagnosis of the infertile couple

Teresa Janevic et al, Fertil Steril.2014 Aug;102(2):530-8.

Rita Rahban et al, Fertil Steril. 2023 Dec;120(6):1181-1192.

松本 修, 泌尿器科紀要.1981;27(5):477-492

Andrea Garollaet al, Hum Reprod. 2013 ;28(4):877-85.

竹内薫, 鳥取赤十字医誌 第32巻,2-6,2023

Ali Fallah et al, J Reprod Infertil. 2018;19(2):69-81.

Rafael Lafuente et al, J Assist Reprod Genet. 2013;30(9):1147-56.

Andrea Lenzi et al, Fertil Steril. 2003;79(2):292-300.

eJIM 亜鉛

eJIM ビタミンC

eJIM ビタミンB6

eJIM ビタミンB12

eJIM ビタミンE

Bruno C Tiseo et al, Urology.2016;102:100–105.

NIH Carnitine

StatPearls PMID: 35201719

日本産婦人科医会

問題が解決しない場合は、

こちらからお問い合わせください。